1. La banane interdite

En 1973, l'artiste polonaise Natalia Lach-Lachowicz alias Natalia LL filme des femmes en train de manger une banane de manière suggestive. Vous connaissez ce léger malaise qu’on peut ressentir en dégustant une banane en public ? C'est exactement ce qu'évoque cette vidéo. Intitulée Consumer Art, elle est une critique ludique mais acerbe de la société de consommation et du regard masculin dans l'art.

L'œuvre a gagné en notoriété au fil des années, mais continue de diviser. Jugée "indécente", elle fut retirée du Musée national de Varsovie en 2019 par le gouvernement. S'ensuivit une vague de protestations. Activistes et artistes partagèrent en masse des selfies, bananes à la main, et organisèrent des happenings où l'on mangeait le fruit en public. Le hashtag #bananowyprotest devint viral. Soudain, la banane n'était plus seulement une œuvre d'art : elle s'est transformée en symbole de lutte contre la censure. La controverse força finalement le musée à réexposer le fruit prohibé - bien que temporairement. La censure a fini par pourrir comme une banane oubliée.

Bozar accueille à Bruxelles la vidéo polémique de Natalia LL. L'œuvre est à découvrir dans l'exposition Familiar Strangers. Les Européens de l’Est d’un point de vue polonais jusqu'au 29 juin inclus.

2. La banane au pied du mur

En 2019, l'artiste Maurizio Cattelan a semé l'émoi dans le monde de l'art avec Comedian : une simple banane scotchée au mur avec du ruban adhésif. Ce qui avait débuté comme un commentaire ironique sur la valeur et le commerce est devenu un phénomène mondial. Des éditions se sont vendues 120 000 dollars, et en 2024, l'œuvre a battu de nouveaux records — un exemplaire a changé de main pour 6,2 millions de dollars. Les gens mangeaient la banane, remplaçaient la banane, et discutaient longuement de la banane. Est-ce de l'art ? Une blague ? Ou plutôt une provocation ultime ?

3. La banane plantureuse

Nous connaissons surtout l’artiste colombien, décédé en 2023, pour ses représentations de personnages aux formes généreuses. Mais ici, Fernando Botero signe un still life — une nature morte au sens littéral, qui explore les limites du genre. Une banane semble prête à jaillir hors du cadre, accompagnée d’une poignée de mouches. Comme une couronne céleste, deux pommes lumineuses flottent au-dessus du fruit allongé, l’une légèrement plus basse que l’autre, apportant une charge évocatrice subtile. Botero joue avec les couleurs vives et exagère les formes de ses objets. Comme nul autre, il parvient ainsi à créer une atmosphère d’abondance et de sensualité.

4. Les bananes désolées

L’or jaune ne traverse l’Atlantique que progressivement au cours du XIXe siècle. Mais lorsque l’artiste italien Giorgio de Chirico peint une grappe de bananes dans L’Incertitude du poète en 1913, elles sont déjà bien présentes en Europe. Allongées, impuissantes, abandonnées aux côtés d’un torse mutilé sur une piazza sombre, elles semblent figées dans une attente silencieuse. L’incertitude est au cœur de l’atmosphère de mystère et d’énigme que De Chirico cherche à insuffler à ses œuvres de cette période.

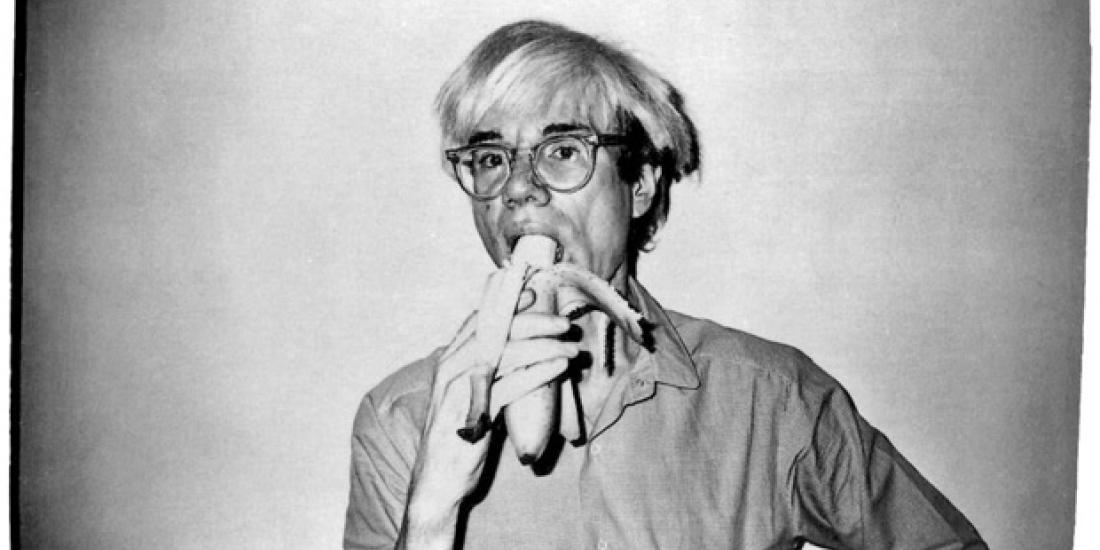

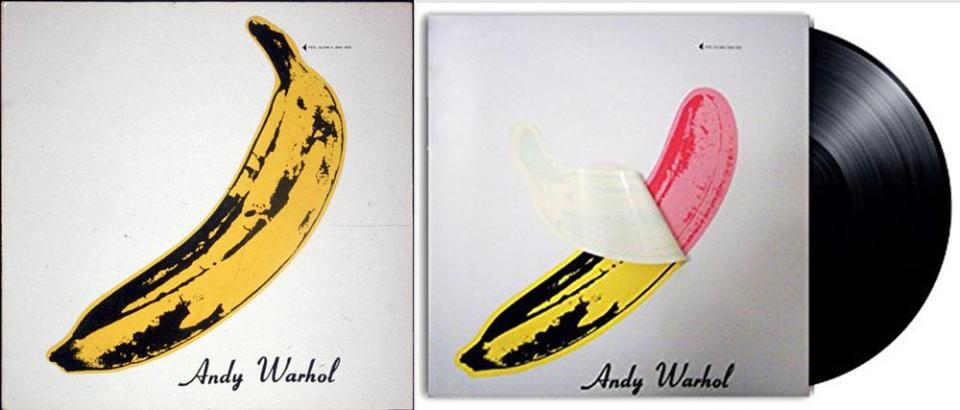

5. La banane de toutes les bananes

Enfin, Andy Warhol lui aussi avait une banane à peler. En 1967, il créa la désormais légendaire pochette de l’album The Velvet Underground & Nico. L’enfant terrible américain du pop art transforma un objet ordinaire – une banane – en une expérience interactive : un autocollant que les fans pouvaient peler pour révéler un fruit couleur chair. Ainsi, Warhol fit de la pochette une œuvre d’art tangible, reflétant non seulement l’essence de la culture pop et de la consommation de masse, mais tissant également un lien entre les arts visuels et la musique. La banane iconique devint rapidement un symbole universel de l’esprit rebelle des années 60.