Peu de symboles sont aussi puissants dans leur simplicité que la croix. Son utilisation la plus connue est sans doute celle du christianisme, liée à la mort du Christ sur la croix. Mais en substance, la croix n’est rien d’autre que la rencontre de deux lignes : l’intersection entre l’horizontale et la verticale, la convergence des contraires. La dimension spatiale de la croix se retrouve également dans de nombreuses œuvres musicales, sous la forme de croisements, de reflets et d’inversions. La croix comme symbole et comme moyen de construction : voilà peut-être le résumé le plus succinct possible de l’œuvre In Croce de Sofia Gubaidulina.

Sofia Gubaidulina et l’art de créer des liens

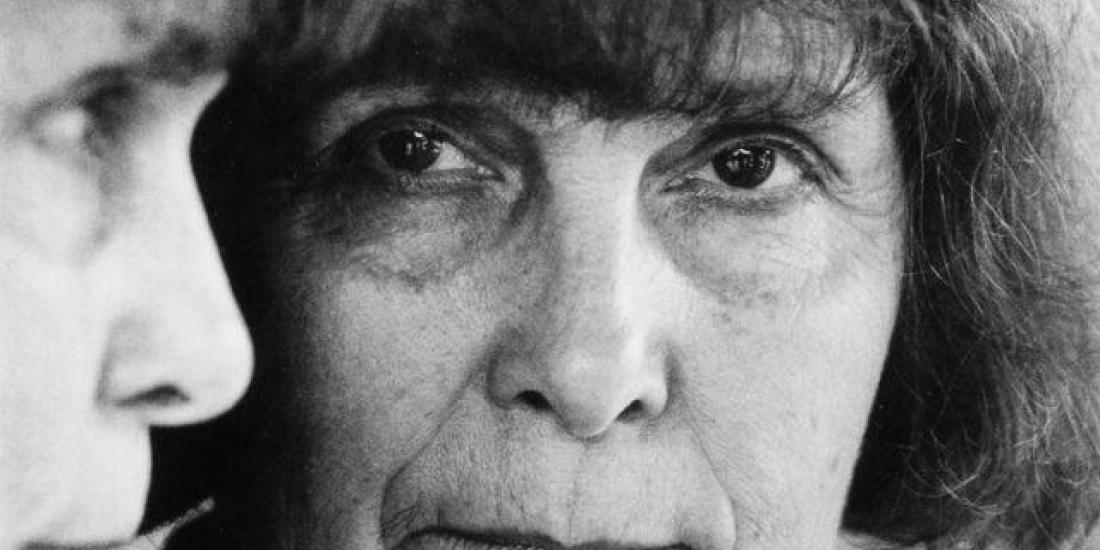

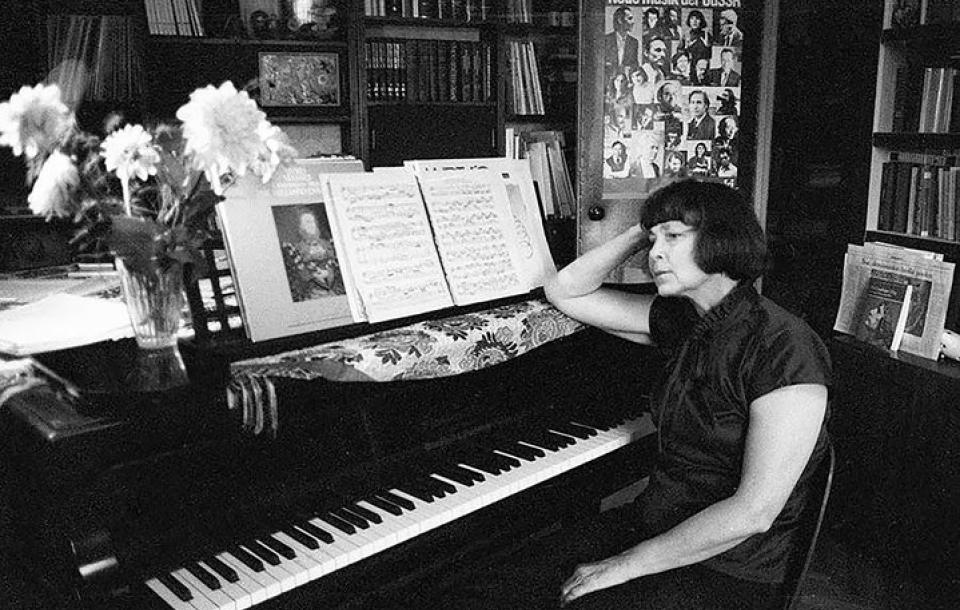

Sofia Gubaidulina (1931-2025) est aujourd’hui l’une des compositrices russes les plus connues au monde. Il n’en a pas toujours été ainsi, car comme beaucoup de ses compatriotes, elle a dû se conformer aux pouvoirs politiques ou choisir l’émigration. Entre 1964 et 1989, sa musique de films et de documentaires lui a assuré un revenu stable. Elle a toutefois développé son langage musical personnel principalement en Occident (et en dialogue avec celui-ci). Grâce à quelques défenseurs européens de sa musique (Gidon Kremer, Reinbert de Leeuw, etc.), elle a acquis une renommée internationale. En 1991, elle s’est installée en Allemagne, où elle a vécu jusqu’à son décès, le 13 mars 2025.

Son père ayant renoncé au fanatisme religieux de son propre père, la pratique religieuse n’avait pas sa place dans la maison Gubaidulin. Cela était d’ailleurs conforme à la politique de Lénine et Staline, pour qui la religion était aussi suspecte qu’indésirable. À l’âge de cinq ans, Sofia Gubaidulina a cependant ressenti une forte vocation qu’elle a ensuite développée pour donner forme à une vision profondément personnelle de la religion, qui transparaissait également dans sa musique. Bon nombre de ses compositions portent d’ailleurs un titre religieux, comme Alleluja, De Profundis, Einfaches Gebet, Jauchzt vor Gott, et même une grande Passion selon Saint Jean.

Pour Gubaidulina, la religion va toutefois au-delà de sa conception liturgique. Elle doit être comprise au sens littéral : re-ligio ou reconnexion. La tâche de l’artiste est de créer des liens dans un monde où toute notre vie est fragmentée. En termes musicaux, selon Gubaidulina, la culture et l’art peuvent nous aider à vivre « legato » dans un monde « staccato ». Pour elle, l’essence de la musique réside dans le son, qui ne doit pas nécessairement être mélodieux. Ce son a un caractère mystique, et la création de sons est un acte religieux.

« Qu’est-ce que la religion, au juste ? Pour moi, ce concept est littéralement re-ligio, une ligature qui relie la ligne horizontale de notre vie à la ligne verticale de notre présence divine. Quiconque crée quelque chose, par exemple un poème, pénètre dans ce domaine vertical. Une telle personne est capable, ne serait-ce qu’un peu, de percevoir ce qui existe dans cette dimension. » (Entretien avec Aleksey Munipov, 2012)

In Croce

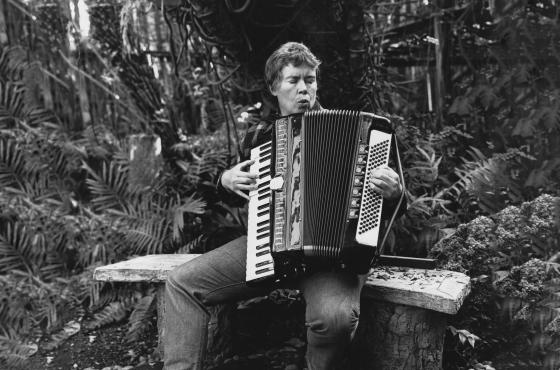

L’instrumentation originale d’In Croce est composée d’un violoncelle et d’un orgue. L’idée de cette combinaison inhabituelle est venue de Vladimir Tonkha, un violoncelliste avec lequel Gubaidulina collaborait régulièrement. Pendant la répétition, la compositrice a vu les deux musiciens faire de leur mieux pour jouer leur partition, mais quelque chose ne collait pas. Sa réaction s’est résumée à deux mots, le titre de l’œuvre : In Croce. Les musiciens ont immédiatement compris ce qu’ils devaient faire. L’essence de cette composition réside dans la connexion intime et en même temps impossible entre le violoncelle terrestre (en bas dans l’église) et l’orgue céleste (en haut dans la tribune). La métaphore de la croix rend cette rencontre possible. En 1992, treize ans après avoir écrit l’œuvre, Gubaidilina a arrangé In Croce pour violoncelle et bayan, un type d’accordéon russe.

La forme et le déroulement de cette composition sont en soi très simples. Le bayan commence dans le registre aigu et forme une ligne descendante, comme si le Saint-Esprit descendait sur la terre. Le violoncelle, en revanche, part des graves et évolue principalement selon des lignes ascendantes. À la fin de l’œuvre, les rôles sont inversés. Le bayan se déploie en clusters profonds (accords graves avec de nombreuses dissonances), tandis que le son du violoncelle s’est entre-temps transcendé et semble se détacher de l’instrument. Gubaidulina écrit ici ce qu’on appelle des harmoniques, des sons très aigus que l’on peut produire en touchant la corde avec la main gauche en exerçant une très légère pression. Les mélodies qui résonnaient au bayan au début d’In Croce reviennent note pour note au violoncelle, et vice-versa. Au début de l’œuvre, le bayan joue en solo, tandis qu’à la fin, c’est le violoncelle qui reste seul. Le tout suivant une forme en croix parfaite.

Partition graphique

In Croce prend d’abord la forme d’une partition traditionnelle. Après sept pages, la notation évolue toutefois radicalement. Le violoncelle reste noté de manière traditionnelle, mais la notation du bayan fait place à des parallélogrammes et des courbes dessinés sur les portées. Les parallélogrammes représentent des clusters ascendants et descendants, tandis que les courbes reflètent approximativement le déroulement mélodique. L’interprète choisit lui-même les notes qu’il joue, à condition que les contours suivent approximativement les courbes. Il s’agit d’un exemple de « notation musicale graphique », qui offre une plus grande liberté à l’interprète.

La musique comme force édifiante

Avec cette œuvre, Gubaidulina exprime de manière condensée ce qu’elle représente en tant que compositrice. C’est la musique, et par extension les arts, qui nous aident, en tant qu’êtres mortels, à entrer en contact avec le spirituel. Ce spirituel ne doit pas être recherché dans un dieu extérieur à nous, mais dans les mystères (mathématiquement explicables) du cosmos et dans notre propre subconscient profond. Ce dernier point est également lié à son intérêt pour l’improvisation, une manière de faire de la musique à laquelle elle a souvent eu recours. Selon Gubaidulina, la musique est essentielle pour s’élever à un niveau spirituel supérieur. La musique apporte une dimension supplémentaire à notre vie.

Vous préférez écouter plutôt que lire ? Écoutez ci-dessous notre podcast sur l'œuvre mystérieuse de Gubaidulina (en néerlandais uniquement) ou rendez-vous sur le podcast francophone de Musiq3.