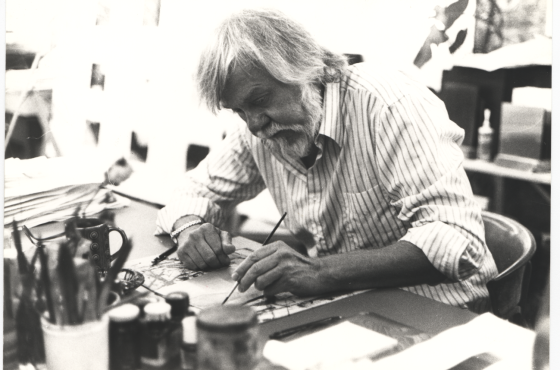

John Baldessari, issu d’une famille d’immigrants européens, a grandi dans une ville à la frontière du Mexique, en Californie, l’État du cinéma. Cette origine a profondément influencé sa vision du monde. En 1970, il a brûlé ses propres œuvres refusant de créer un art ennuyeux, et a même encouragé ses étudiants à faire de même. Le peintre s’est mué en réalisateur et scénariste d’images fixes, souvent liées au langage. Baldessari raconte des paraboles rebelles, qui ne se réduisent pas à un simple scénario de film. Son art a largement dépassé les limites alors établies de ce qui était considéré comme de l’art. Il a anticipé de plusieurs décennies la manipulation d’images qui envahit aujourd’hui nos écrans.

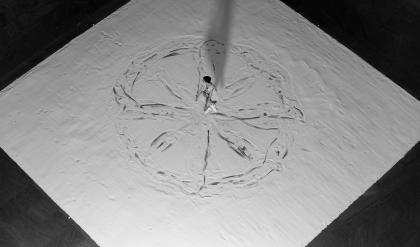

Au milieu des années 1960, Steve Reich et Philip Glass ont créé un nouveau courant musical : la musique minimaliste. Reich, lassé par la musique atonale de l’époque, a lui aussi commencé à composer des collages, non pas à partir de photos, mais d’enregistrements de voix et d’instruments. Il a fait jouer deux magnétophones légèrement décalés, donnant ainsi naissance à une pulsation, une bande-son idéale pour le rythme effréné de New York. Au début des années 1980, Violin Phase (1967) a inspiré une jeune chorégraphe bruxelloise, Anne Teresa De Keersmaeker, qui a incarné de façon ludique ces variations rythmiques dans un mouvement circulaire. Pour ouvrir la saison, Bozar présente le solo emblématique de la chorégraphe et danseuse dans la rotonde de la galerie Ravenstein, entre le Palais des Beaux-Arts et la gare centrale.

Baldessari, Reich et De Keersmaeker ont inspiré de nombreux artistes, compositeur·ices et danseur·euses. Cette saison, j’attends avec impatience le portrait musical de Julia Wolfe, qui puise dans la musique minimaliste, ainsi que la création du chorégraphe Radouan Mriziga, en collaboration avec l’Orchestre national de Belgique. Mriziga prend pour point de départ une composition de John Adams et rassembleun soliste, les cordes de l’orchestre, l’architecture, la lumière et le rythme cardiaque de la ville. Ces artistes font de Bruxelles une ville exceptionnelle, encore et encore.