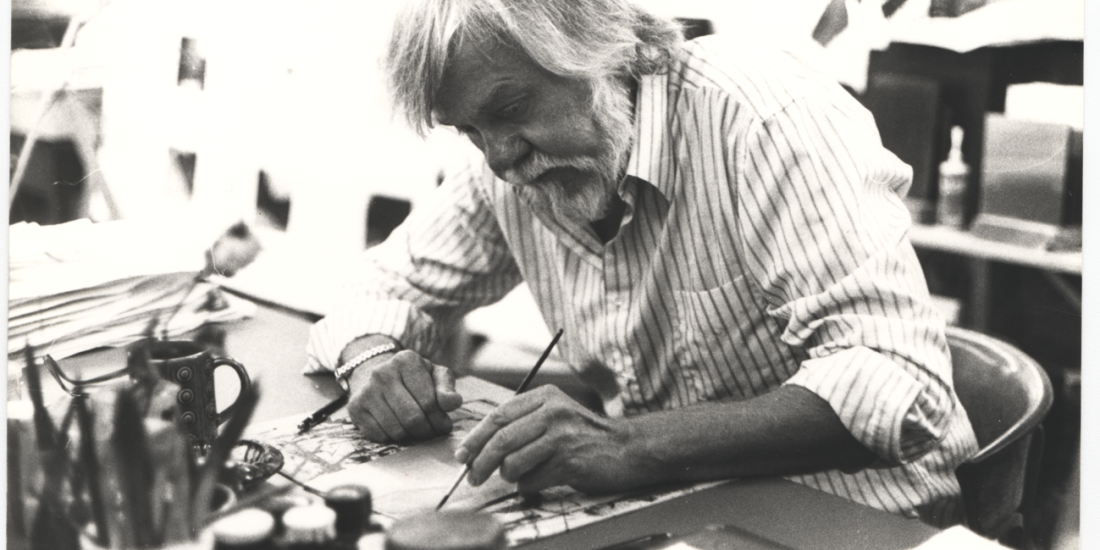

John Baldessari (1931-2020) est né dans un monde où les langues s’entrechoquaient. Ses parents avaient émigré aux États-Unis, où ils s’étaient rencontrés. Sa mère était d’origine danoise, tandis que son père était un Autrichien italophone du Tyrol du Sud. John a grandi en Californie, dans une petite ville portant paradoxalement le nom de National City, juste au sud de San Diego et à dix-neuf kilomètres de la frontière mexicaine. Élevé dans une famille où on baragouinait l’anglais, il a aussi été en contact avec l’espagnol pendant toute sa jeunesse.

Dans ses écrits, Baldessari jette un regard rétrospectif sur son éducation et sur le point d’intersection entre lieu et langue tel qu’il en a fait l’expérience à National City :

« J’aime m’entourer de livres et de magazines, que je peux saisir au vol et commencer à lire. Avec la télévision, ils forment une sorte de monde de substitution. Cette habitude vient selon moi du fait que j’ai grandi dans un ghetto où les livres étaient rares et la vie difficile. Si je voulais des livres et des magazines, je devais les commander : j’ai pour ainsi dire importé ma propre culture. Mes parents étaient des immigrés européens… qui n’avaient pas la même langue maternelle. J’ai probablement plus de considération pour le langage que pour l’art, précisément parce que mes lectures portent davantage sur le langage et l’écriture que sur l’art… Pour moi, les mots et les images visuelles sont plus ou moins interchangeables. Je ne priorise pas les uns au détriment des autres : j’agis assez bien à la manière d’un auteur ou d’un écrivain. Moi qui fais de l’art depuis 1957, j’ai appris au fil du temps à orchestrer le sens. »

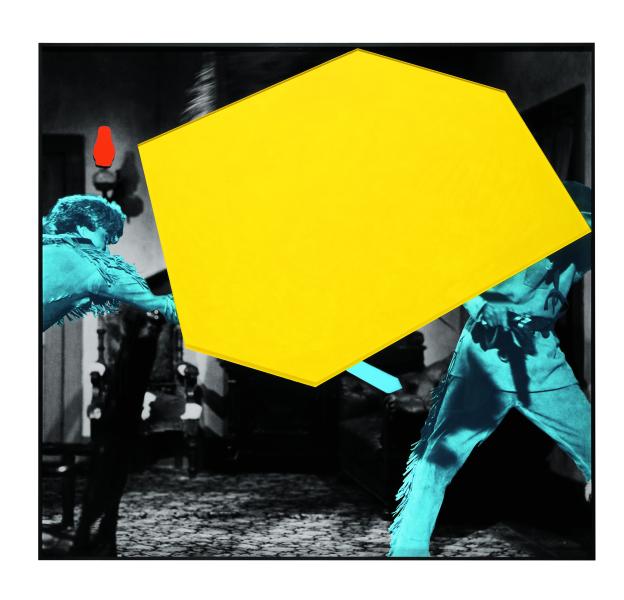

Baldessari, comme beaucoup d’autres artistes conceptuels, considérait le langage comme une matière sculpturale qui avait autant de poids artistique, si pas plus, que les images. Si des artistes comme Joseph Kosuth et Lawrence Weiner ont banni de leur travail les « signaux artistiques » tels que la peinture sur toile, l’expression et l’imagerie visuelle, Baldessari a quant à lui cherché un équilibre entre texte et représentation. Il a trouvé chez Goya – dans la série de gravures Los caprichos (Les Caprices, 1797–98) ainsi que dans la série Los desastres de la guerra (Les Désastres de la guerre, 1810–20) publiée à titre posthume – un exemple de la façon dont les images et le texte peuvent s’équilibrer sur le plan intellectuel et visuel, tout en acquérant, par leur réunion, un nouveau sens congruent.

En 1926, quelques planches isolées de Los caprichos, notamment Tu que no puedes (Toi qui n’en peux plus), ont été léguées au San Diego Museum of Art. Baldessari se souvenait les avoir vues plusieurs fois lors d’excursions scolaires et, plus tard, lorsqu’il était jeune adulte, à l’occasion de visites du musée. Comme d’autres œuvres de la série, Tu que no puedes mélange une image à connotation politique avec, en dessous de celle-ci, un petit texte caustique qui sert en même temps de titre à l’eau-forte. Les mots ajoutent une couche contextuelle à l’image, qui représente deux paysans épuisés portant chacun sur le dos un âne visiblement joyeux. Pour le public espagnol de l’époque, aiguillé par le titre de l’œuvre, cette inversion grotesque des rôles entre bêtes de somme et gens pauvres était clairement une allusion au dicton populaire « Tu que no puedes, llévame à cuestas » (Toi qui n’en peux plus, porte-moi sur ton dos), une satire à l’encontre de la noblesse et du clergé qui accablaient les pauvres de contraintes sociales, d’impôts et de droits de fermage auxquels eux-mêmes échappaient.

À partir du milieu des années 1960, Baldessari a fréquemment mélangé des images avec du texte pour raconter des histoires. Le titre de la présente exposition, John Baldessari : Paraboles, fables et autres salades, renvoie directement à cet aspect de son art. Une de ses premières œuvres, qui est présentée ici, Ingres and Other Parables (1972), est directement inspirée par ce qu’il a vu dans l’œuvre de Goya. La série se compose de dix photos qui sont chaque fois disposées au-dessus d’une courte histoire. Un vague rapport est perceptible entre la photo et le texte, qui sont surtout là pour se renforcer mutuellement. Afin de toucher un public international, Baldessari a fait traduire chaque parabole d’Ingres and Other Parables en français, en allemand et en italien, rendant ainsi l’œuvre accessible à un vaste groupe de lecteurs différents.

En 1999, Baldessari bouclait la boucle en abordant directement l’héritage de Goya dans un ensemble d’œuvres qu’il considérait clairement comme une enquête sur les gravures de l’artiste :

« La poésie et l’ambiguïté [des titres de Goya] m’intriguent en raison du choix des mots et de la formulation, mais aussi à cause de l’absence de rapport spécifique entre le titre et l’image. Ils ont quelque chose de tellement diffus et général qu’ils existent par eux-mêmes. Ils sont riches. Dans cette nouvelle œuvre, j’utilise les titres de Goya, ou j’invente des titres à la manière de Goya, et je les associe à des photos que j’ai prises. Les meilleures combinaisons sont celles où ni la photo ni le titre ne dominent : ils ont tous deux une égale importance, ce qui crée un moment de synthèse et d’équilibre. »

L’utilisation du langage et des images comme levier est un des fondements de l’art de Baldessari. L’exposition à Bozar met en lumière l’unité de son œuvre, ainsi que le désir constant de l’artiste de toucher le public à travers diverses plateformes d’interaction, désir qui découle de sa curiosité pour les points d’intersection entre sens directement perceptible et sens caché de l’art.