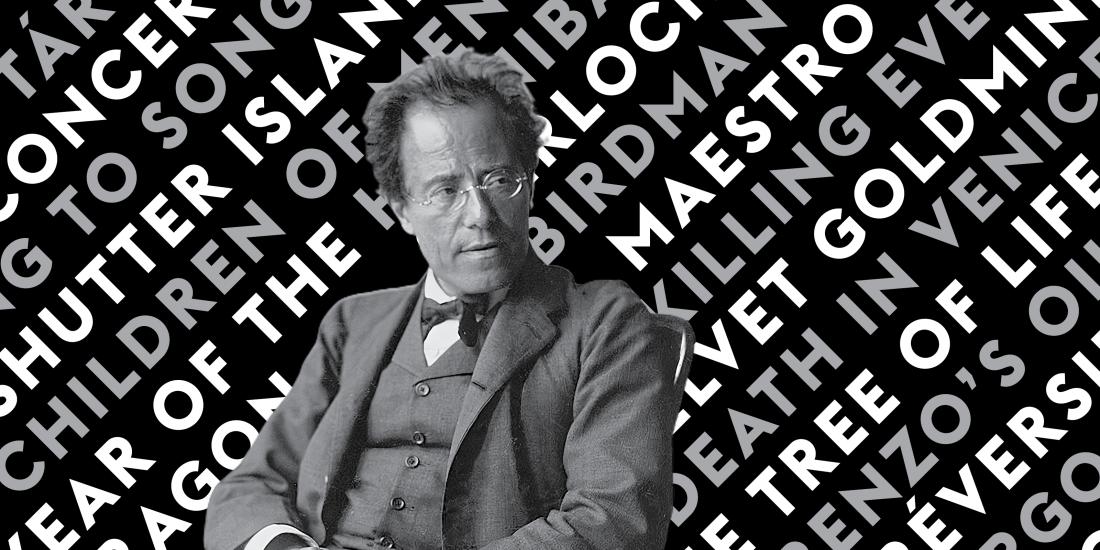

Le parrain de la musique de film

Principale sommité musicale de la capitale autrichienne, Gustav Mahler a contribué à l’émergence de nombreux talents, parmi lesquels Arnold Schönberg, Alban Berg et Anton Webern, futurs chefs de file de la Seconde École de Vienne, ainsi qu’à celle d’Erich Wolfgang Korngold et Max Steiner, deux autres compositeurs prometteurs qu’il prendra sous son aile et qui deviendront des pionniers de la musique de film. Mahler non seulement leur viendra en aide au début de leur carrière, mais son travail laissera également sur eux une impression durable.

Enfant prodige, Erich Wolfgang Korngold devient rapidement une vedette de la scène musicale européenne. Son opéra Die tote Stadt, en particulier, connaîtra un franc succès ; de nos jours encore, l’œuvre est une valeur sûre du répertoire. La réussite de Korngold lui ouvrira finalement les portes des studios hollywoodiens, pour lesquels il composera la bande originale d’une vingtaine de longs-métrages, jusqu’à son installation définitive aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale. Max Steiner, lui, est un enfant du théâtre qui ne tarde pas à se faire un nom dans le monde de l’opérette. À l’âge de quinze ans (!) déjà, il travaille comme compositeur et chef d’orchestre à temps plein. Élève de Robert Fuchs (lui-même professeur de Hugo Wolf et Alexander von Zemlinsky) au Konservatorium für darstellende Kunst und Musik, il prendra même des leçons auprès de… Mahler. À l’approche de la guerre, Steiner, suivant l’exemple de Korngold, fuit l’Europe pour tenter sa chance aux États-Unis avec, dit-on, trente malheureux dollars en poche.

À Hollywood, Steiner et Korngold font partie de la première génération de véritables compositeurs de films. Même si les deux hommes ont chacun un style propre, l’univers sonore dans lequel ils ont grandi, celui de la Vienne du romantisme tardif, résonne encore dans leurs compositions. Ils intègrent en outre dans leurs partitions certains principes bien établis de l’opéra allemand de la fin du XIXe siècle, notamment la technique du leitmotiv chère à Wagner.

Tout comme ils ont eux-mêmes été formés par Mahler, ces deux « pères fondateurs de la musique de film » influenceront à leur tour les générations suivantes de compositeurs de films. La musique de Mahler, elle aussi, continuera à inspirer les compositeurs après sa mort. Deborah’s Theme, par exemple, tiré de la bande originale de Once Upon a Time in America, présente d’évidentes similitudes avec l’« Adagietto » de la Cinquième symphonie, le compositeur de la bande originale – un certain Ennio Morricone – allant même jusqu’à qualifier Mahler d’influence majeure. Le corpus mahlérien a également laissé une profonde impression sur les compositeurs de cinéma contemporains, Hans Zimmer n’hésitant pas à faire de Mahler « l’un de ses dieux ».

Symphonies et bandes originales

Mahler ne s’est pas contenté d’influencer les futurs compositeurs de cinéma. Sa musique, elle aussi, retentit fréquemment dans les salles obscures : la liste est sans fin, mais citons Maestro, succès récent de Bradley Cooper, Irréversible, thriller artistique de Gaspar Noé, ou encore Husbands and Wives, tragi-comédie de Woody Allen.

Le premier exemple – et peut-être le plus étonnant – est The Birth of a Nation (1915), mythification ambiguë de la naissance des États-Unis qui n’hésite pas à faire l’éloge du Ku Klux Klan et sera même à l’origine de sa résurgence. Sur le plan technique autant que visuel, cette superproduction marque un tournant dans l’histoire du cinéma. C’est aussi le tout premier film doté d’une partition complète pour orchestre. Écrite et composée par Joseph Carl Breil, cette bande originale avant la lettre mêle âprement compositions originales, nouveaux arrangements d’airs familiers et œuvres du répertoire classique. On y retrouve ainsi des passages entiers des symphonies de Mahler – des débuts au grand écran plutôt malencontreux pour un compositeur lui-même issu d’une famille juive.

Il faudra attendre des dizaines d’années encore avant de pouvoir entendre à nouveau la musique de Mahler au cinéma. À partir de 1960 pourtant, à la suite du regain de popularité que connaissent ses symphonies jouées pour le centenaire de sa naissance, le compositeur est redécouvert par les cinéastes. Témoin de ce renouveau, la sortie en 1971 du Death in Venice de Luchino Visconti, l’un des exemples les plus illustres d’utilisation des symphonies de Mahler dans une bande originale. Adaptation de Der Tod in Venedig, célèbre nouvelle de Thomas Mann, le film raconte le séjour à Venise de Gustav von Aschenbach, écrivain déjà âgé en proie à une impasse artistique, et son amour pour Tadzio, un jeune Polonais de quatorze ans. Lorsqu’une épidémie de choléra éclate en ville, l’écrivain, incapable de se résoudre à quitter Venise (et l’adolescent), décide de rester, signant par là son propre arrêt de mort.

Là où le protagoniste de la nouvelle de Mann s’inspirait déjà vaguement de Mahler – même prénom, même apparence physique –, Visconti pousse la ressemblance à l’extrême : dans son adaptation, von Aschenbach n’est plus poète mais compositeur, et la musique de Mahler retentit tout au long du film. Le quatrième mouvement de la Troisième symphonie (« O Mensch ! Gib Acht ! »), notamment, est utilisé comme musique de fond, tandis que l’« Adagietto » de la Cinquième revient à plusieurs reprises, dans une interprétation lente et sombre dirigée par Franco Mannino. La dimension nostalgique, romantique de ce mouvement et le caractère élégiaque de l’interprétation donnent le ton à l’ensemble du film, l’obsession de von Aschenbach devant inévitablement entraîner sa perte.

Le lien direct que Visconti établit entre Gustav Mahler et ce personnage aux désirs ambigus a fait couler beaucoup d’encre. Anna Mahler, la propre fille du compositeur, ira même jusqu’à tenter de convaincre la reine d’Angleterre de ne pas assister à la première londonienne. Sans succès toutefois, puisque celle-ci sera donnée devant un parterre royal et que le film connaîtra un triomphe. Pour les cinéphiles, l’« Adagietto », symbole de désir insatisfait et de Todessucht, reste inextricablement lié au drame de Visconti, sans plus aucun lien ou presque avec son contexte original.

Le contexte est évidemment un concept éminemment malléable au cinéma : rien n’empêche un réalisateur de piocher certains fragments musicaux dans une œuvre plus vaste pour leur donner un sens tout différent au montage. La musique, en fin de compte, n’est qu’un des nombreux outils dont dispose le cinéaste pour raconter une histoire. Mais lorsque c’est l’œuvre même de Mahler qui devient le fondement du récit, les choses prennent un tour autrement plus intéressant. C’est par exemple le cas dans Tár, récent drame psychologique du réalisateur Todd Field ayant pour personnage principal Lydia Tár, cheffe d’orchestre de renommée mondiale au sommet de son art. Alors qu’elle s’apprête à clôturer son « cycle Mahler » par la Cinquième, elle se retrouve peu à peu empêtrée dans un tissu de mensonges et d’abus de pouvoir dont elle est elle-même l’instigatrice. Objet d’un implacable jeu de pouvoir dans les plus hautes sphères de la musique classique, la symphonie revient comme une constante tout au long du film, la marche funèbre du mouvement d’ouverture semblant même devoir sonner le glas de la carrière de la célèbre cheffe d’orchestre. Le film montre clairement qu’il existe de nombreuses façons de comprendre l’œuvre de Mahler. Sa musique possède un pouvoir transformateur qui se manifeste à chaque interprétation, que ce soit celle d’un chef d’orchestre dans le cadre d’une nouvelle représentation, ou d’un réalisateur voulant ponctuer une scène de film. Les traditions cèdent alors la place à des pratiques nouvelles, les mouvements symphoniques se muent en bandes sonores, et la musique se pare au fil du temps de toutes nouvelles significations.

« Cinéma » avant la lettre

Depuis la mort de Mahler, sa musique a été utilisée, contextualisée et réinterprétée au cinéma des manières les plus diverses. Mais que pensait le compositeur lui-même du cinéma de son époque ? Contemporain de pionniers tels qu’Auguste et Louis Lumière, il a très bien pu être témoin des succès de George Méliès, voire même des premiers longs-métrages. Il y a toutefois fort à parier que tout cela a échappé à Mahler : de son vivant, les salles de cinéma en Autriche-Hongrie ne projetaient guère que des films d’actualités, et lorsqu’il commença à travailler à New York en 1908, le cinéma américain en était encore à ses balbutiements, même si les premiers jours de gloire d’Hollywood se profilaient déjà à l’horizon. Il faudra ainsi attendre 1927 pour que le cinéma parlant devienne une réalité et un succès.

Mahler entretenait en outre un rapport complexe avec les arts visuels de son époque : agacé par l’historicisme alors en vogue dans la peinture et l’architecture, il se gardait de fréquenter les grands musées des villes d’art où il séjournait. Le compositeur attachait cependant une grande importance à l’aspect visuel des représentations d’opéra qu’il avait la tâche de superviser en qualité de directeur du Staatsoper. C’est pourquoi il engagera l’artiste viennois Alfred Roller comme scénographe dès 1903. Ensemble, les deux hommes s’attèleront à proposer des créations procédant de la musique comme par « nécessité intrinsèque » et qui ont dû produire sur le public une impression cumulative des plus déroutantes. Les représentations dont la scénographie fut assurée par Roller étaient particulièrement « cinématographiques » pour leur époque, surtout si l’on sait que Mahler exigeait l’extinction complète des lumières dans la salle pendant le spectacle. Sujet de controverse dans les opéras du monde entier, habitude dictée par la nécessité dans les salles de cinéma : le Mahler directeur d’opéra anticipait-il ainsi le film parlant ?

C’est en tout cas ce qu’il semble faire dans sa propre musique, en mêlant par exemple allègrement culture « haute » et « basse » dans ses symphonies. Il empruntera ainsi tout à la fois aux textes populaires et à la poésie la plus raffinée, et écrira aussi bien de simples Ländlers (danses folkloriques allemandes) que des passages fugués plus aboutis. Pour Mahler, il est vrai, une symphonie devait « contenir le monde entier » et ne pas s’embarrasser de limites de genres. Le cinéma, à son tour, abandonnera bien vite la distinction entre art populaire et élitiste : là où, quelques instants auparavant, une chanteuse populaire et son groupe se produisaient encore à l’écran, la bande sonore puise soudain dans le répertoire classique pour agrémenter une scène d’amour fiévreuse. Le caractère évocateur de l’instrumentation mahlérienne peut, lui aussi, être qualifié de cinématographique. Deux exemples parmi de nombreux autres : les sonnailles que le compositeur n’hésite pas à faire intervenir dans sa Sixième symphonie pour évoquer les alpages, ou cette mandoline qui semble suggérer une sérénade amoureuse dans la « Nachtmusik » de la Septième symphonie.

La technique de composition de Mahler, elle aussi, rappelle parfois des techniques cinématographiques qui deviendront un jour monnaie courante : il ne craint pas de mêler les genres, les ambiances et les personnages les plus divers à grand renfort de juxtapositions acrobatiques et d’interpolations déconcertantes, sans prévenir ni ménager de transition. Il n’est qu’à songer au « Rondo-Burleske » de la Neuvième symphonie, pièce contrapuntique dans laquelle un passage tout en contrastes, désordonné presque, semble surgir de nulle part pour aussitôt faire place à l’élan musical précédent. Tout cela rappelle furieusement les techniques de montage que l’on retrouvera par la suite au cinéma, marquées par un usage répété des retours en arrière et autres prolepses, ou par la succession de scènes et plans contrastés et de transitions simples.

Avec leur pléthore d’interprétations et leur effet saisissant sur l’auditeur, les symphonies de Mahler préfigurent en quelque sorte les divertissements de masse qui, comme le cinéma, verront bientôt le jour. Mahler lui-même ne dédaignait pas une certaine théâtralité, allant jusqu’à égrener sa Sixième symphonie de coups de marteau. Le musicologue Peter Franklin pense même que si Mahler avait vécu vingt ou trente ans de plus, on peut à bon droit supposer qu’il aurait fait appel à des projections de films pour renforcer l’effet de ses symphonies. Nous ne saurons jamais à quoi aurait ressemblé une telle représentation, mais cela ne doit pas nous empêcher de rêver à un certain jeune sorcier juché sur son balai en écoutant la musique de Mahler : qui sait quelle expérience cinématographique nous pourrions être amenés à vivre dans une salle de concert plongée dans l’obscurité la plus complète ?

Benjamin Windelinckx a étudié la composition au Conservatoire de Gand avec Daan Janssens et complète actuellement ses études par un Master en Musicologie à la KU Leuven.