© John Baldessari 1973. Courtesy Estate of John Baldessari © 2025; Courtesy John Baldessari Family Foundation; Sprüth Magers; Craig Robins Collection, Miami

1. Danse des balles

Dans les années 70, la photographie est devenue l’outil principal de Baldessari. Non pas pour réaliser des photos parfaites, mais pour enregistrer ce qui se passe lorsque l’on tente de capturer quelque chose d’impossible. Dans Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (1973), il lance simplement trois balles en l’air, à 36 reprises, dans le but de former une ligne droite. Le ciel radieux de Californie du Sud est sa toile, l’appareil photo son témoin.

Le résultat n’est pas une œuvre d’art soigneusement composée, mais un jeu de hasard, de contrôle et d’échec. Baldessari ne dirige pas son objectif vers la beauté, mais vers le processus lui-même : la tentative, la sélection, le choix. Que conserve-t-on ? Que laisse-t-on de côté ? Il remet ainsi en question non seulement les conventions de la photographie, mais aussi l’idée de ce que l’art doit ou peut être.

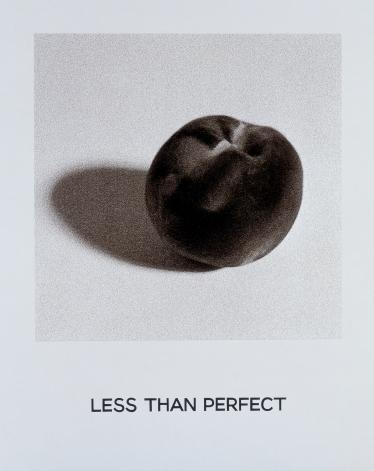

2. Tout sauf parfait

Le langage est un élément essentiel du travail de Baldessari. Dans Goya Series (1997), il combine image et texte pour former un tout : vingt-six grandes toiles portant chacune une photo et un titre qui se répondent. Pour cette série, il s’est inspiré de la célèbre série de gravures de Francisco de Goya, Les Désastres de la guerre, qui oppose des scènes horribles à des légendes froides et ironiques.

Tout comme Goya, Baldessari explore la tension entre l’image et le langage, mais avec une légèreté contemporaine. Une photo d’un vase de fleurs et There Isn’t Time, une pêche trop mûre et Less Than Perfect. Des images banales prennent une signification inattendue, parfois humoristique, parfois amère, et suscitent la réflexion. Pour Baldessari, ni l’image ni le texte n’ont plus d’importance l’un que l’autre.

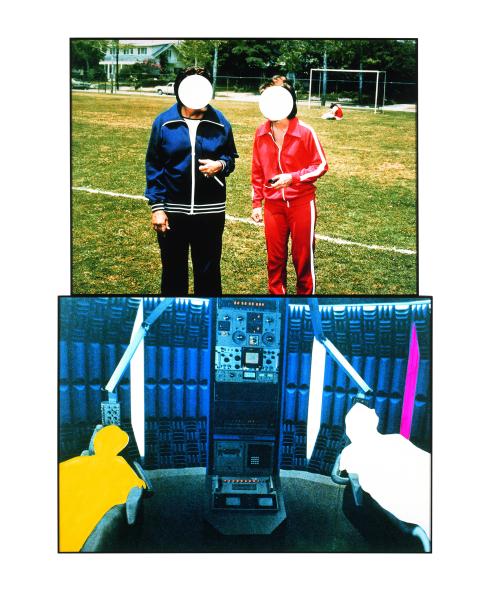

3. Collision poétique

Dans Two Figures and Two Figures (In Different Environments) de 1990, Baldessari combine la photographie, la peinture et le collage pour créer une image dans laquelle deux couples se reflètent : celui du bas est recouvert de peinture, celui du haut a le visage masqué par un point coloré. Les personnes disparaissent, leur identité s’estompe. L’arrière-plan prend soudainement le devant de la scène.

« La "collision" est assez fondamentale dans mon travail, la collision entre différentes images. En ce sens, je me considère comme un poète, même si c’est un peu ridicule. »

Avec ce type d’intervention, Baldessari prive les images de leur évidence. Que se passe-t-il lorsque l’on supprime l’élément le plus important d’une photo, le visage, le regard ? Que reste-t-il alors de la signification, de l’émotion, de l’histoire ? Il compare la combinaison d’images à la poésie : une collision entre deux éléments suffisamment différents l’un de l’autre pour évoquer quelque chose de nouveau.

4. Grand, petit et tout ce qui se trouve entre les deux

À partir de la fin des années 60, John Baldessari s’est entièrement consacré à l’art conceptuel. Dans Dwarf and Rhinoceros (With Large Black Shape) de 1989, il explore la relation entre l’homme, l’animal et l’espace. Et surtout ce qui se passe entre ces éléments.

L’installation se compose de plusieurs photos grandeur nature. D’un côté, on voit un rhinocéros gris dans une plaine aride, et une photo en noir et blanc agrandie d’un petit homme dont le doigt tendu semble se diriger vers l’animal. L’échelle n’est pas correcte, ce qui crée une ironie subtile : le spectateur devient lui aussi un nain par rapport au rhinocéros. De l’autre côté se trouve une grande silhouette noire de rhinocéros.

Dans l’autre sens, un dialogue similaire s’instaure : une photo de jambes posées sur une chaise avec une pile de livres est placée en face d’une image représentant le torse d’un homme debout sur une chaise et téléphonant, le visage recouvert d’un point bleu. Les directions des corps ne correspondent pas. On ne sait pas clairement s’il s’agit de la même personne. Baldessari crée ainsi non seulement un jeu visuel, mais aussi architectural : l’espace lui-même fait partie intégrante de l’œuvre.

5. Les murs ont des oreilles

En 1998, John Baldessari a conçu un papier peint spécial pour une exposition à l’ancien Witte de With Centre for Contemporary Art de Rotterdam, aujourd’hui devenu le Kunstinstituut Melly. Son œuvre a donné à l’espace d’exposition l’atmosphère d’un salon domestique, faisant ainsi se rencontrer l’art et la vie.

Baldessari a conçu quatre variantes de ce papier peint avec des motifs différents : une oreille et un bretzel, un nez et du pop-corn, une ampoule et une pomme de terre, une horloge et une pizza. Les combinaisons ludiques de parties du corps et de friandises témoignent de son sens typique de l’humour et de l’absurdité. En répétant des formes reconnaissables et en les juxtaposant, il crée des motifs selon sa recette classique : familiarité et étrangeté sont placées côte à côte.

Les silhouettes d’oreilles, de nez et d’autres parties du corps renvoient à un motif récurrent dans son œuvre : le corps humain comme fragment, comme signe. Dans le contexte de cette exposition, les motifs du papier peint s’inscrivent dans la fascination permanente de Baldessari pour la manière dont l’art représente le corps (parfois avec humour, parfois de manière inquiétante) et comment les nouvelles technologies, de la photographie aux médias numériques, changent constamment ce regard.