À l’heure où nous parlons, l’actualité mondiale est marquée par la haine, l’incapacité au dialogue et la violence extrême. En bref, l’exact opposé de ce qu’incarne A little bit of the moon, qui traite d’amitié et de partage.

Le projet s’est construit à partir des conflits à Gaza et au Liban, survenus après l’attaque d’Israël par le Hamas, le 7 octobre 2023. Le projet s’est donc élaboré dans un contexte marqué par la violence. L’amitié a-t-elle encore un sens dans de telles conditions ? À l’heure où nous parlons (19 juin 2025), la situation perdure et s’est étendue à l’Iran. Effectivement, notre réflexion s’est concentrée sur la notion d’amitié : comment deux personnes issues de disciplines différentes peuvent-elles se rencontrer, sans que l’un de nos territoires artistiques ne domine l’autre ? Nous avons exploré un terrain commun : la musique, mais aussi la poésie et une certaine pensée philosophique. Puis Anne Teresa a proposé le concept d’ellipse. Ce fut le véritable point de départ de notre recherche.

Avec le recul, diriez-vous que l’ellipse reste un fil conducteur dans la pièce ? Ce qui se ressort de cette dernière ressemble à une conversation, un échange sensible de vos pratiques respectives, comme autant de chemins vers une meilleure compréhension mutuelle — une forme de tissage à deux voix. Comment cette idée d’ellipse s’incarne-t-elle concrètement ?

L’ellipse possède deux foyers, et non un seul centre. Cette relation nous paraît fondamentale. Deux personnes collaborent, ce qui nous mène au chiffre deux, qui est devenu pour nous une notion clé. Ce n’est ni un, ni trois. Trois, c’est le multiple ; un, c’est l’unique — avec toute la charge symbolique que cela implique. Par exemple, en arabe, le deux renvoie à la notion de couple. Il y a le un, puis le deux, et au-delà du deux : le multiple. Le chiffre deux porte en lui la possibilité de revenir à l’unité ou de s’ouvrir à la pluralité.

Je vois, c’est comme un pont… ou une zone de flottement.

Oui, exactement. C’est comme une porte vers le multiple. En d’autres termes, le deux se situe entre l’ego et la communauté, la famille, le groupe. Ce chiffre ouvre la possibilité de préserver sa singularité, sans se dissoudre dans le collectif, tout en offrant la capacité d’agir avec le multiple. Nous ne voulons pas revenir à l’un : Dieu est un, le dictateur est un.

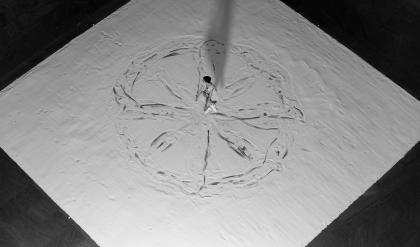

Pour revenir à l’ellipse : elle possède deux foyers qui interagissent. Ces foyers peuvent être proches, mais ils ne deviennent jamais un, ni trois. Pour tous les points situés sur le bord de la courbe, la somme des distances aux deux foyers reste constante. C’est un équilibre. En résumé, il s’agit de collaboration. Ce concept a guidé notre réflexion… jusqu’à la Lune.

Cette notion d’équilibre constant, propre à l’ellipse, se reflète aussi dans la manière dont vous partagez vos pratiques respectives, et dans la curiosité que chacun porte au travail de l’autre.

L’une des définitions fondamentales de l’amitié, c’est le soutien mutuel. Tout au long du processus, nous doutions de tout et abordions des questions complexes. Chacun de nous apportait des éléments, qui prenaient une autre forme, parfois se transformant, parfois fusionnant. Le concept d’ellipse était à nouveau là. Ou plutôt… un peu de la Lune ! En parlant de la Lune, elle ne montre jamais à la Terre sa face cachée. Depuis la Terre, on ne voit jamais son autre face, comme on ne voit jamais l’autre moitié des choses, ni celle des êtres. À moins d’apprendre à regarder autrement. Il faut trouver d’autres angles de regard pour percevoir l’invisible. C’est un peu comme dans le langage du cinéma : le contrechamp est une manière d’inventer une autre façon de comprendre l’invisible à travers le visible.

Parmi les éléments qui ont nourri le processus de création et occupent une place prépondérante dans A Little Bit of the Moon, il y a Violin Phase, un solo d’Anne Teresa De Keersmaeker qu’elle a interprété pour la première fois en 1982 et qui fait toujours partie de son répertoire vivant.

C’est la première œuvre d’elle que j’ai vue, et j’ai été profondément bouleversé par sa manière de traiter le rythme et le mouvement. Cette pièce a nourri notre réflexion autour de l’ellipse : des dynamiques différentes, parfois désynchronisées, parfois en parfaite résonance.

La musique a toujours joué un rôle central dans le travail d’Anne Teresa, comme dans le vôtre. Comment avez-vous construit ce discours musical dans A Little Bit of the Moon ?

Dès notre première rencontre avec Anne Teresa, la musique a toujours été au cœur de nos échanges. Au départ, cela n’avait aucun lien direct avec la pièce : nous partagions simplement beaucoup de musiques, du classique à la pop. En approfondissant le travail, nous avons mené une recherche autour des chansons consacrées à la Lune : In the Evening by the Moonlight de Nina Simone, Le Soleil et la Lune de Charles Trenet…

Bien que vous ne soyez pas musiciens de formation, vous jouez tous deux de la musique dans la pièce. Cela crée des instants de fragilité, révélant un aspect plus sensible, moins performatif de la condition humaine. Des moments où vous partagez une forme de vulnérabilité, comme des instants d’intimité que vous avez décidé de nous exposer. Comme si cette vulnérabilité permettait de dévoiler une autre part de nous-mêmes, moins productive que sensible — une manière de faire apparaître la complexité de l’être, ces autres petits fragments de nous. Et cela vient troubler la relation très binaire que notre société entretient avec le monde et avec la pensée.

Absolument. Dans ce sens, nous révélons la vulnérabilité de l’être humain. Nous vivons dans un monde très polarisé. Face aux conflits actuels, on attend constamment de nous que nous choisissions un camp. Mais cela nous ramène aux principes de l’ellipse et du chiffre deux : il ne s’agit pas de binarité, car il n’y a pas seulement l’amour, ni seulement la haine. Les unités sont toujours en interaction, dans une relation dialectique. C’est le rôle du deux : des entités métaphoriquement unies. Elles ont besoin l’une de l’autre, et donnent naissance à autre chose que de simples oppositions.

Tout au long de cet échange, vous avez évoqué des événements bien réels, mais aussi une approche fondée sur les sensations et les émotions. Dans la manière dont votre travail est présenté, on évoque souvent une relation entre la réalité et la fiction. Cette opposition a-t-elle encore du sens pour vous, en particulier dans cette pièce ?

Les deux éléments s’entrelacent. On se situe dans un entre-deux, mais cela n’est jamais véritablement mis en avant. Tout semble agencé avec soin, de manière délibérée. Il n’y a, en réalité, rien qui pousse le public à douter. Le propos est d’une grande simplicité : une relation, une forme d’amitié — quelque chose que l’on perçoit aisément depuis la salle. Rien de particulièrement complexe, ni sur le plan politique, ni sur le plan philosophique. Il s’agit avant tout d’une rencontre : deux personnes venues de régions différentes, de médiums distincts.

Mais le dialogue reste possible…

La question de la fiction et de la réalité n’a jamais vraiment fait partie de nos discussions. Les choses sont venues par strates. Peut-être parce que le texte y est très peu présent — et lorsqu’il l’est, il s’agit d’histoires. Le mouvement, lui, offre bien plus de liberté que les mots : il tend vers l’abstraction, et cette dernière permet au spectateur d’imaginer, d’apporter ses propres interprétations.