Dans quelles circonstances êtes-vous arrivée en Belgique ?

Je suis née en 1981, en pleine guerre Iran-Irak. Soit deux ans après la Révolution islamique. Mes parents, qui n’étaient pas du tout des activistes politiques, ont décidé de quitter le pays quand j’avais quatre ans parce qu’ils aspiraient simplement à mener une vie normale. Ils ont toutefois conservé un lien vivant avec l’Iran. Je dis toujours que nous avions quitté l’Iran physiquement, mais pas mentalement car, à la maison, on mangeait des plats persans, on écoutait de la musique iranienne, on était bercé par la poésie que mon père déclamait.

Pourquoi avez-vous choisi avec Salaam Isfahan de filmer les Iraniens lors des élections présidentielles de 2009 ?

Le projet initial consistait à capturer par un dispositif photo-cinéma très précis des images des passants dans la rue à travers des séances photo car la photo permet d’arrêter le temps et de créer des moments silencieux qui paradoxalement laissent souvent beaucoup de choses transparaître. En 2009, lorsque je suis partie en tournage, je me suis rendue compte que les élections présidentielles étaient proches. Mais celles-ci ont pris une tournure tout à fait particulière. Le soulèvement populaire suscité par la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique avait été précédé par un mouvement de foule : les Iraniens étaient déjà sortis dans la rue pour appeler à voter en faveur de l’autre candidat, Mir Hossein Moussavi, soutenu alors par les Réformateurs. Quand Ahmadinejad « remporta » la victoire alors que la majorité des Iraniens avaient voté pour son adversaire, les gens se sont véritablement révoltés. Dans le film, par exemple, je demande à deux jeunes à vélo où ils se rendent, et ils me répondent : « Nous allons nous faire taper dessus ». Les gens étaient désespérés, cette élection qu’ils pensaient truquée était l’événement de trop, ce sentiment d’injustice a cristallisé, au fond, le mécontentement qui couvait déjà de longue date.

Dans quel état se trouvait alors la société civile iranienne ?

J’ai trouvé une société extrêmement éveillée, avec des gens qui, en dépit du régime, allaient chercher l’information là où elle se trouvait et qui avaient soif de culture. Par exemple, certains films de Pasolini que j’ai vus durant mes études à La Cambre, étaient projetés clandestinement dans les caves des maisons. Il y avait un désir de vivre incroyable même si la vie était plus dangereuse. J’ai pu observer le rôle impressionnant que jouait la culture, qui leur permettait de tenir bon, en dépit des circonstances politiques. Mais en même temps, je me demande si les gens ne se sont pas résignés à accepter le régime actuel en ayant développé, pour supporter leur quotidien, une vie parallèle, clandestine, limitée à l’espace de leur jardin secret. Le traumatisme de la révolution et de la guerre Iran-Irak est encore bien présent et je pense que les Iraniens ne sont probablement plus prêts à revivre quelque chose d’aussi violent. La guerre a d’ailleurs facilité la consolidation du régime car les Iraniens ne pouvaient à la fois faire face à la guerre et entrer dans la résistance politique.

Comment le projet d’I comme Iran est-il né ?

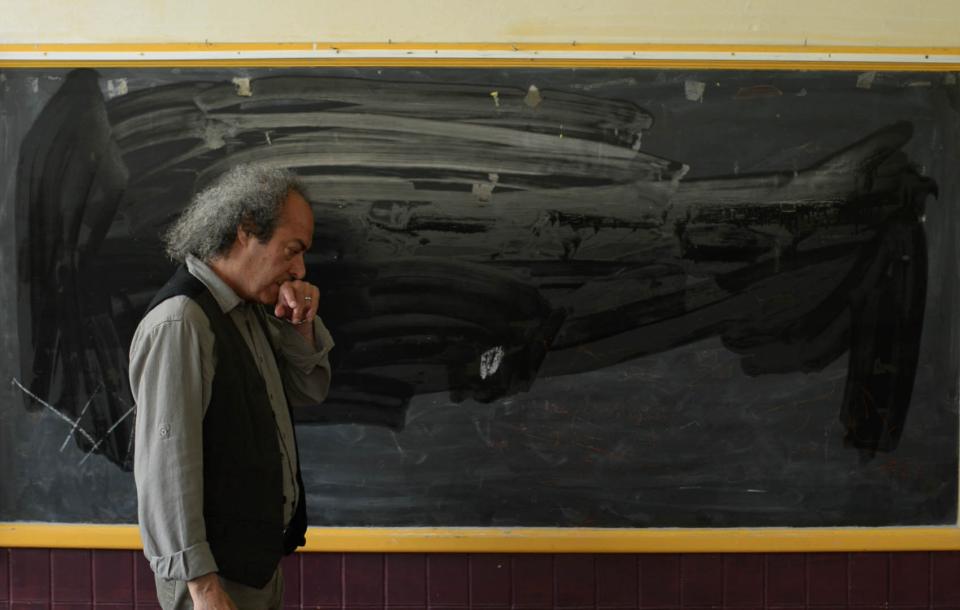

À l’origine, je voulais simplement suivre des cours de persan. Dès les premières leçons, je me suis rendue compte que les mots de base avaient aussi une résonance politique, et qu’en conséquence, la langue avait perdu son innocence. C’est de là qu’est née l’idée du film : mettre en image ce processus d’apprentissage au cours duquel chaque mot me permettrait également d’induire un petit bout du récit de l’Iran moderne. J’ai confié le rôle de l’enseignant à Behrouz Majidi dont j’avais fait la connaissance grâce à un ami commun. J’avais déjà rencontré beaucoup de professeurs pour le film mais il fallait quelqu’un qui soit à la fois un bon enseignant et un bon conteur. Behrouz réunissait ces deux qualités car il était un citoyen iranien qui avait fui son pays et avait donc une histoire très riche et dense avec l’Iran. Je lui ai donc demandé de m’enseigner l’écriture un peu à la manière d’un abécédaire, en choisissant à chaque fois un mot contenant une lettre différente et de le lier à une histoire qui met en scène un extrait de son vécu ou son regard sur l’Iran. Pour moi, il était essentiel d’articuler l’enseignement de la langue autour de l’histoire récente du pays, et plus spécialement autour de la révolution, qui figure précisément à la dernière leçon du manuel d’apprentissage de la langue d’un enfant iranien de première année primaire. Et avec Behrouz, le mot de révolution était de surcroît abordé par un homme qui l’avait faite.

Comment vous êtes-vous positionnée par rapport à votre sujet ? Comme une Iranienne ou comme une Occidentale ? Ou les deux à la fois ?

Je pense que c’est Cézanne qui disait « Je ne peins pas l’arbre mais la distance entre l’arbre et moi ». Cela correspond bien à la manière dont je me positionne par rapport à l’Iran dans mes films. Par exemple, les collages que je fais dans I comme Iran ont quelque chose de très belge, c’est un peu le regard décalé figuré par Magritte dans son tableau La trahison des images, légendé par la célèbre phrase « Ceci n’est pas un pipe ». Quant à Salaam Isfahan, il s’agit clairement d’un film sur le retour au pays que les Iraniens vivant en Iran n’auraient donc probablement pas pu faire. Mes films sont toujours à la confluence du documentaire et de la fiction, et proposent une mise en scène du réel pour mieux le faire ressortir. Plus récemment, j’ai tourné Faites sortir les figurants en faisant de ceux-ci les personnages principaux de mon film alors même qu’en tant que figurants, ils ont au contraire vocation à demeurer à l’arrière-plan des films dans lesquels ils apparaissent brièvement. Je trouvais intéressant d’inverser la logique et de me rendre sur différents tournages afin de mettre en lumière ceux qui d’ordinaire demeurent dans l’anonymat. Cette inversion n’a pas pour but de parler du cinéma mais au contraire de parler de l’état du monde et de la manière dont le peuple est représenté dans le cinéma. Les figurants sont un peu à l’image ce que le peuple est à la société, qui le traite comme le cinéma traite les figurants.

En présence de la réalisatrice Sanaz Azari et du critique de cinéma iranien Bamchade Pourvali

Dans le cadre du EU Project HerMaP – Heritage and Management Project Europe-Iran