Un cadeau d’anniversaire offert à lui-même. C’est avec cette intention que Dimitri Chostakovitch a conçu son Deuxième Concerto pour violoncelle. Comme pour le premier, composé sept ans plus tôt, il avait à l’esprit l’un des plus grands solistes du XXe siècle, son ami proche Mstislav Rostropovitch. Mais la comparaison s’arrête là. La virtuosité et l’exubérance du Premier Concerto font place, dans le second, à une atmosphère plus sombre et plus introspective. Si le premier présente une structure encore assez classique, le second suit quant à lui une voie plus originale. Le premier mouvement lent est suivi de deux mouvements rapides qui s’enchaînent, au lieu de la succession plus courante rapide-lent-rapide.

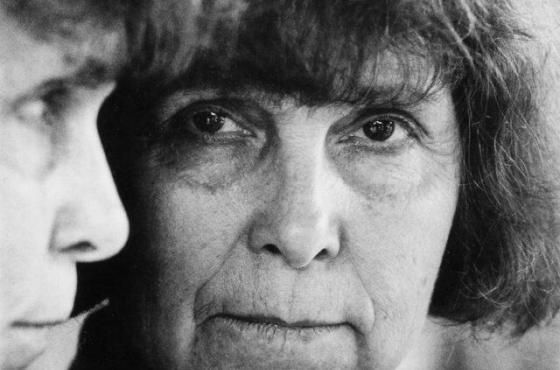

Dimitri Chostakovitch

La biographie de Chostakovitch a souvent été écrite et réécrite. Pas toujours dans le but de mettre en lumière le compositeur, mais plutôt pour l’intégrer dans un récit politique ou idéologique. Officiellement, il était un héros du réalisme socialiste, un compositeur incarnant les idéaux soviétiques en tant qu’artiste et en tant qu’homme. Ailleurs, notamment dans la biographie de Solomon Volkov publiée en 1979, on découvre l’histoire d’un homme ayant tenté par tous les moyens d’exprimer sa personnalité malgré le carcan autoritaire et ayant même critiqué le régime communiste. Ce grand écart entre la liberté artistique et la nécessaire approbation du gouvernement fut le fil conducteur de sa vie. Outre les nombreuses distinctions officielles qui lui furent décernées, il y eut aussi des conflits et des tensions. L’exemple le plus connu est sans doute celui de l’opéra Lady Macbeth (1934), interdit par le Parti communiste parce que son intrigue n’était pas suffisamment moralisatrice.

Une collaboration (manquée) avec Mravinsky

Même en 1962, le compositeur se heurtait encore parfois aux limites du politiquement acceptable. Cette année-là, sa Treizième Symphonie pour basse solo et orchestre fut créée, une œuvre entièrement basée sur des poèmes de Yevgeny Yevtushenko dans lesquels le jeune trentenaire dénonce l’antisémitisme ambiant. Malgré le « dégel de Khrouchtchev », période suivant la mort de Staline durant laquelle la censure était moins stricte, les textes de Yevtushenko s’avéraient encore trop critiques. La symphonie ne fut pas interdite, mais les interprètes furent dissuadés par le gouvernement de participer. Le chef d’orchestre Yevgeny Mravinsky, fidèle compagnon de Chostakovitch, se retira, prétextant qu’il ne voulait pas diriger de musique avec chœur et solistes vocaux. Le soliste, Boris Gmyirya, abandonna lui aussi le projet sous la pression de la section locale du Parti communiste. Après de nombreuses tergiversations, la première eut finalement lieu avec Kirill Kondrashin à la baguette.

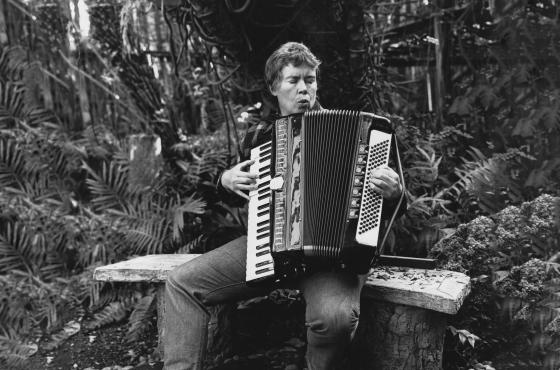

Toute cette situation provoqua non seulement une rupture entre Chostakovitch et Mravinsky, mais envenima également les relations entre le chef d’orchestre et Rostropovitch. Lorsque Mravinsky se désista à nouveau en 1966, deux semaines seulement avant la première du Deuxième Concerto pour violoncelle (cette fois par manque de temps), il perdit définitivement la confiance de Rostropovitch, qui donna la première avec beaucoup d’enthousiasme sous la direction de Yevgeni Svetlanov.

Musique d’anniversaire

Chostakovitch tenait à fêter son anniversaire, et il aimait par-dessus tout le faire à l’aide de nouvelles œuvres musicales. Pour son soixantième anniversaire, il composa notamment son Deuxième Concerto pour violoncelle. Le 27 avril 1966, depuis un sanatorium en Crimée, il écrivit une lettre à son ami proche Isaac Glikman :

« Je viens de terminer mon deuxième concerto pour violoncelle et orchestre. Comme cette œuvre n’a ni texte littéraire ni programme, il m’est difficile d’en parler. Elle est de grande envergure, en trois mouvements. Le deuxième et le troisième se suivent sans interruption. Dans le deuxième mouvement et dans le climax du troisième, il y a un thème qui ressemble beaucoup à une chanson bien connue d’Odessa : Kupite bubliki (Achetez nos bretzels). […] En composant, je pensais bien sûr au magnifique M. Rostropovitch. Je compte sur lui pour interpréter l’œuvre. »

La première représentation, lors d’un concert d’anniversaire le 25 septembre 1966, fut également la première apparition publique de Chostakovitch après une crise cardiaque survenue plus tôt dans l’année.

Symphonie avec soliste

Ce concerto est parfois décrit comme une symphonie avec violoncelle solo, car la partition est largement moins axée sur la virtuosité du soliste que dans le Premier Concerto. Le premier mouvement, Largo, avait même d’abord été conçu par Chostakovitch pour intégrer sa quatorzième symphonie. La musique part d’une ligne soliste au violoncelle, qui est progressivement enrichie par les violoncelles et les contrebasses de l’orchestre. L’interaction entre le soliste et les percussions est remarquable. Le xylophone génère un effet étrange et presque ironique, surtout en combinaison avec les bois aigus. La grosse caisse joue quant à elle le rôle d’un interlocuteur inattendu durant la cadence.

Comme mentionné ci-dessus, une mélodie populaire apparaît au milieu du concerto. Une fois de plus, c’est le soliste qui ouvre le débat et entraîne l’orchestre dans une exploration ludique des rythmes de marche, des glissandos et des cabrioles. Un détail intéressant pour l’analyste (ou l’auditeur très attentif) est que le même motif revient sans cesse sous une forme différente : parfois plus rapide, parfois plus lent, parfois même à plusieurs tempos différents. Cela en dit long sur la manière dont le compositeur « bricole » ses idées musicales et crée une unité dans cette courte partie centrale.

Une première tentative de composition du mouvement final termina à la poubelle et le compositeur recommença tout à zéro. Il finit par coucher sur papier un finale plein de vie, accordant à nouveau un rôle particulier aux percussions, et adressant un clin d’œil supplémentaire à la chanson populaire d’Odessa. Chostakovitch enchaîne directement le deuxième mouvement et le finale, dont il donne le coup d’envoi par un roulement de tambour et des motifs de fanfare aux cors. Ici aussi, les percussions jouent un rôle essentiel. Cette fois, c’est le tambourin qui accompagne le violoncelliste dans la cadence d’ouverture. S’ensuit une succession de passages contrastés qui mettent en valeur toutes les facettes possibles du violoncelle : lyrisme, virtuosité, doubles cordes et, à la fin, un ré grave extrêmement long.

Le 28 novembre à 19h, Klaas Coulembier donnera une introduction bilingue (FR-NL) sur cette œuvre emblématique. Le lieu sera communiqué ultérieurement.