Bien qu’il n’existe pas de lien direct entre leurs visions, Serra partage avec Goya une exigence plastique, une obsession pour la texture et l’instant. Leur rencontre se joue moins sur les thèmes que dans une quête commune d’un langage expressif nouveau, affranchi des conventions et ancré dans une observation aiguë de la réalité. On retrouve cette proximité dans les Caprices, tout comme dans la peinture plus courtisane ou rococo de Goya ; un dialogue s’ouvre aussi avec ses Peintures noires ou les Désastres de la guerre. Pour Goya, la beauté cesse d’être une finalité et l’art devient un moyen d’explorer une vérité, marquant le basculement vers un sublime ténébreux, une nouvelle manière de dire le monde. En présentant ses Caprices, il évoque un projet de langage nouveau par une séquence d’images muettes, issues d’instantanés de la réalité. Il aspire à un art nourri par l’observation brute, capable de saisir l’esprit d’une époque et en quelque sorte vivant. Cette vision, qui préfigure le cinéma, explique aussi pourquoi les prix du cinéma espagnol portent son nom.

La dimension bestiale de la condition humaine n’est pas née avec Goya, mais il lui donne une forme quasi photographique et cinématographique. Serra admire cette composition instantanée qui révèle une gestuelle invisible. De Los Caprichos, Desastres ou Disparates, il retient la nécessité de s’approcher très près pour reconnaître les éléments au-delà de la première impression ; la valeur des textures, les visages quasi animalisés, les sorcières, le regard érotisé sur les femmes — corps dépouillés de leurs attributs mythologiques, plus charnels, proches d’un inconscient en quête d’extase (quelque chose de buñuelien). Il est fasciné aussi par la tauromachie comme événement circassien chez Goya, par la cruauté presque ludique, par la vie malgré elle.

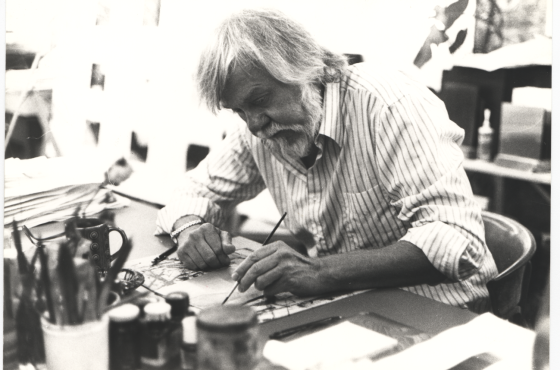

Serra admire également que Goya, en artiste espagnol, ait su capter ce retard structurel longtemps propre au pays, encore perceptible aujourd’hui. Albert Serra sera présent à Bozar, en décembre, pour partager sa manière d’envisager ses projets et la lecture cinématographique qu’il propose de Goya. Formé en littérature comparée à Barcelone, il a marqué les esprits dès Honor de cavalleria en 2006, insufflant un vent nouveau au cinéma espagnol et imposant sa singularité sur la scène internationale. En vingt ans, il mêle cinéma, théâtre et projets muséaux, participant à des événements majeurs comme documenta à Cassel ou la Biennale de Venise. Lauréat de la Coquille d’or à Saint-Sébastien (2024) et du Léopard d’or à Locarno (2013), il est un habitué des grands festivals.

Faites confiance à Albert Serra

Les personnages de Serra sont étrangers au centre supposé que représentent société, vie ordinaire, norme et raison. Ils n’appartiennent qu’à eux-mêmes. Serra les puise dans l’Histoire, la Littérature, l’actualité, ou invoque Fassbinder. On dirait qu’ils ont succombé à une malédiction romantique du XIXe siècle : figures légendaires, supérieures aux humains pour avoir vaincu la mort, mais moins humaines, exilées du temps, aspirant à y appartenir précisément parce que cela leur est refusé. Romantique et sceptique, créateur de mythes et observateur implacable, Serra fuit la médiocrité de formes d’existence encore aveuglément confiantes dans un progrès désormais illusoire, face au spectacle contradictoire du monde. Il garde un contrôle esthétique sans s’enfermer dans une forme préconçue. Il ne se lie pas à un scénario mais au potentiel expressif des visages, corps et espaces choisis avec rigueur. Il fait confiance à la caméra pour capter textures plastiques et temporelles, et au montage pour construire un langage cinématographique singulier. Sa liberté tient à la production autonome de ses films, limitant les comptes à rendre et offrant au spectateur un espace de contemplation. Ainsi, le temps dans ses œuvres acquiert une qualité gravitationnelle : il flotte, dérive, s’écoule comme une prière.